Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили временное сокращение объема серого вещества мозга у людей, долгое время находившихся в изоляции в Антарктиде. Наиболее выраженные изменения затронули области, отвечающие за память и пространственную обработку. При этом у тех, кто дольше спал и имел более эффективный сон, объем мозга снижался меньше.

Эти выводы важны для понимания адаптации мозга астронавтов в условиях длительных космических миссий, где изоляция, ограниченная подвижность и нарушение сна становятся неизбежными.

Хронический стресс меняет структуру мозга — не через единичную травму, а через постоянное давление экстремальных условий: низкие температуры, социальная изоляция, монотонность, гипоксия и нерегулярный сон. Все эти факторы сочетаются в космических полетах, где экипажи годами живут в изолированных, замкнутых и экстремальных (ICE) средах.

Чтобы изучить влияние таких условий, исследователи обратились к аналогу — станции Конкордия на Антарктическом плато. Здесь воссозданы условия, схожие с космическими: низкое атмосферное давление, высокогорье, сенсорная монотонность и социальные ограничения. У зимующих команд наблюдаются нарушения сна, эмоциональное напряжение, снижение иммунитета и замедление когнитивных функций.

В исследовании «Временное снижение серого вещества во время антарктической изоляции: роль сна, физической активности и когнитивных функций», опубликованном в журнале npj Microgravity, ученые провели МР-сканирование мозга двух экипажей до, сразу после и через пять месяцев после зимовки на станции.

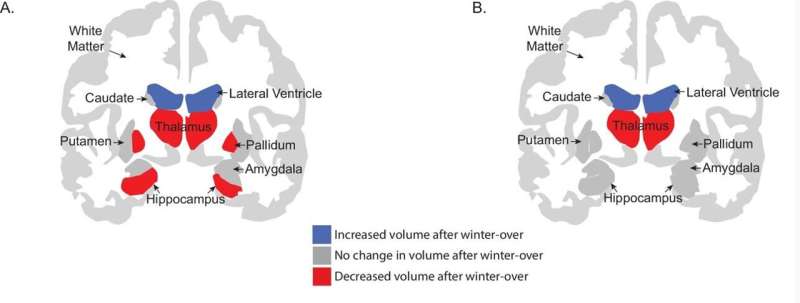

Ключевые результаты

- Снижение объема серого вещества в височной и теменной долях сразу после миссии с восстановлением через 5 месяцев.

- Уменьшение объема таламуса сохранялось даже через полгода.

- Увеличение объема желудочков мозга, частично сохранявшееся после возвращения.

- Лучший сон и высокая физическая активность замедляли атрофические процессы.

Парадоксальным открытием стала связь меньшей потери серого вещества с ухудшением результатов когнитивных тестов. Авторы предполагают, что мозг мог оптимизировать нейронные сети, жертвуя объемом ради эффективности.

«Большинство изменений обратимы, — отмечает ведущий автор Дэвид Роалф. — Но устойчивые сдвиги в таламусе, который играет ключевую роль в передаче сенсорных сигналов, требуют дальнейшего изучения».

Значение для будущего

С планированием миссий на Луну и Марс сохранение здоровья мозга становится приоритетом. Рекомендации ученых:

- Внедрение программ мониторинга сна;

- Регулярные интенсивные физические нагрузки;

- Искусственное обогащение среды для стимуляции когнитивных функций.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, отмечают его актуальность для подготовки межпланетных экспедиций. «Понимание механизмов нейропластичности в экстремальных условиях поможет разработать протоколы для защиты мозга астронавтов», — комментирует нейрофизиолог Елена Петрова из МГУ. Она также подчеркивает необходимость исследований с участием женщин, так как в текущей работе участвовали преимущественно мужчины.

Следующим шагом станет эксперимент на МКС с использованием портативных МР-сканеров для мониторинга изменений мозга в реальном времени. Это позволит корректировать режим экипажей уже во время миссий.

В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Поделитесь:

Оставьте Комментарий