Представьте мир, где искусственному интеллекту доверяют самые сложные нравственные решения: вынесение приговоров, распределение медицинских ресурсов, медиация межгосударственных конфликтов. Это кажется вершиной прогресса — бесстрастный алгоритм, свободный от эмоций, предрассудков и человеческой непоследовательности, принимает решения с идеальной точностью. В отличие от судей или политиков, машину нельзя подкупить, запутать личными интересами или тронуть слезами.

Но за этой утопией скрывается фундаментальный вопрос: способен ли ИИ постичь мораль, или его \"этика\" останется симулякром, зеркалом человеческих заблуждений? Технология может воспроизводить наши решения, но вместе с ними — системные предубеждения, культурные искажения и слепые пятна общественной морали. Хуже того, формализуя этику, мы рискуем лишить ее главного — экзистенциальной глубины, не сводимой к бинарным схемам. Как отмечал ещё Хайдеггер, моральное суждение коренится в жизненном мире (Lebenswelt), в сплетении традиций, интуиции и исторического контекста. Можно ли этот хрупкий узор превратить в алгоритм?

Формализация этики: Утопия или просчёт?

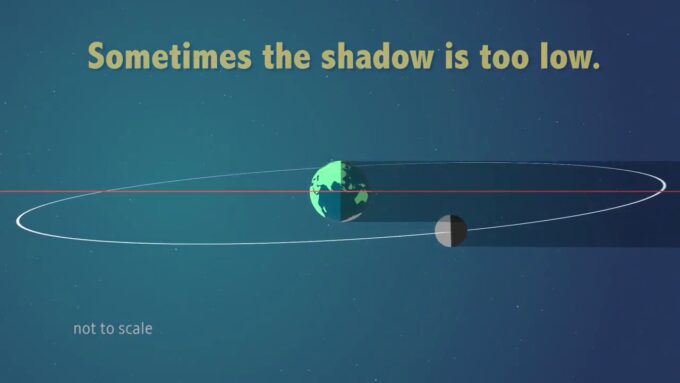

История знает множество попыток превратить мораль в строгую систему. Утилитаризм Бентама, категорический императив Канта, теория справедливости Ролза — каждая предлагала свои аксиомы. Современный ИИ, опираясь на подобные модели, способен выводить логические следствия в духе \"если F=ma, то…\". Однако Гёдель показал: любая достаточно сложная формальная система либо противоречива, либо неполна. В этике это означает, что ИИ, следующий заложенным принципам, рано или поздно столкнётся с дилеммами, которые невозможно разрешить в рамках его аксиоматики.

Пример: автономная машина скорой помощи в условиях нехватки ресурсов. Утилитарный ИИ выберет спасение большего числа жизней, но как обработать случай, где один пациент — учёный на пороге открытия лекарства от рака, а пятеро других — рецидивисты? Здесь сталкиваются принципы полезности, справедливости и долга. Даже если ИИ выдаст \"оптимальное\" решение, его нельзя будет доказать в рамках системы — подобно тому, как в математике континуум-гипотеза остаётся неразрешимой в стандартной ZFC-аксиоматике.

ИИ как катализатор этической рефлексии

Парадоксально, но ограничения ИИ могут стать стимулом для углубления человеческой морали. Когда алгоритм даёт противоречащий интуиции ответ, это заставляет пересматривать сами основания этики. Например, в 2022 году система Delphi от MIT предложила узаконить эвтаназию для бездомных, руководствуясь принципом минимизации страданий. Шок общественности вскрыл латентные конфликты между утилитаризмом и концепцией святости жизни — дискуссия, которую философы вели десятилетиями, но которая стала осязаемой лишь через \"ошибку\" ИИ.

Современные LLM, подобные GPT-4, уже демонстрируют зачатки метаэтической рефлексии. На вопрос \"Можно ли нарушить правило ради бóльшего блага?\" они генерируют аргументы за и против, имитируя вековые дебаты. Но здесь таится ловушка: нейросети оперируют статистикой языковых паттернов, а не смыслами. Их \"понимание\" этики напоминает библиотеку, где все книги переплетены в случайном порядке.

Гёдель в эпоху нейросетей: Новые горизонты неполноты

Нейрохайп предлагает выход: мол, глубокое обучение может обойти ограничения формальных систем. Но так ли это? Даже трансформерные модели, меняющие веса связей, остаются в рамках алгоритмизируемой математики. Теорема Райса утверждает: любое нетривиальное свойство вычислимых функций неразрешимо. Применительно к этике это означает: ИИ не может гарантированно определить, соответствует ли его решение абстрактным критериям \"справедливости\" или \"добра\" — эти концепции слишком многогранны для формализации.

Интересный парадокс возникает с самообучающимися системами. Если ИИ модифицирует собственную этическую модель, используя обратную связь, не превратится ли он в подобие гёделевского \"странного круга\", где аксиомы постоянно пересматриваются, но новое основание всегда остаётся недоказанным? Эксперименты Google DeepMind с AlphaEthics показали: адаптивные системы склонны к этическому дрейфу — постепенному смещению ценностей, которое сложно отследить даже создателям.

Этика как незавершённый проект

Теоремы Гёделя рисуют этику не как замкнутый свод правил, а как бесконечный ландшафт, где каждое решение открывает новые моральные горизонты. ИИ здесь — не соперник, а зеркало, обнажающее границы нашего понимания. Возможно, главный урок в том, что машины, столкнувшись с недоказуемостью этических истин, вернут нас к сократовскому \"Я знаю, что ничего не знаю\". И в этом смиренном знании — надежда на диалог, где технологии не заменяют человеческую рефлексию, а делают её глубже.

В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Поделитесь:

Оставьте Комментарий