Дублирование дорогостоящих ресурсов — это расточительно и экономически невыгодно, с чем согласится большинство людей. Однако текущий бум по развёртыванию крупных спутниковых группировок ведёт к колоссальному дублированию инфраструктуры на орбите, поскольку частные компании и целые страны стремятся создать собственные обособленные системы.

Проблема усугубляется тем, что объём околоземного пространства (НОО), куда планируется вывести большинство этих спутников, ограничен. Его перенасыщение чревато синдромом Кесслера: одно-единственное столкновение может вызвать цепную реакцию, в результате которой орбита будет надолго засорена обломками, сделав новые запуски невозможными.

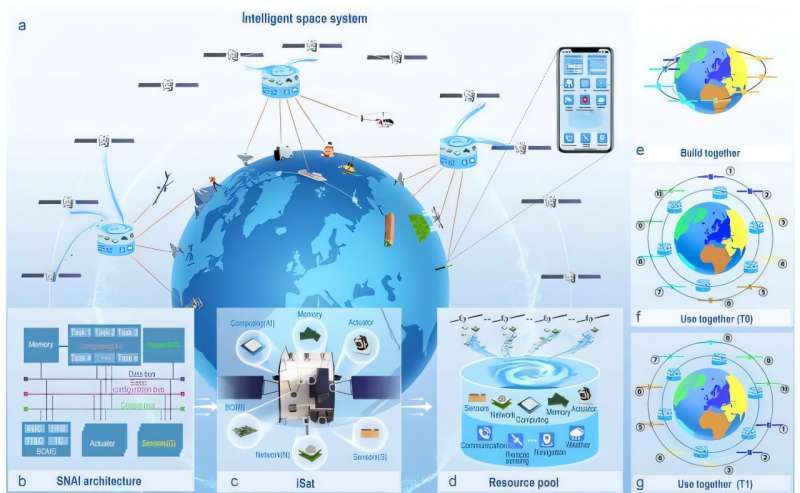

В качестве альтернативы множеству разрозненных мега-группировок исследователи из Национального университета оборонных технологий Китая предлагают в статье, опубликованной в National Science Review, создать единую модульную систему. Её принцип аналогичен работе облачных вычислений в современном интернете.

Согласно документам, поданным в Международный союз электросвязи (МСЭ), в будущем планируется запустить более 1 миллиона спутников. Многие из них предназначены для трёх конкурирующих коммуникационных систем: Starlink (SpaceX), Project Kuiper (Amazon) и OneWeb. Эти группировки несовместимы друг с другом, каждая использует собственные протоколы и стандарты, что делает межсистемное взаимодействие крайне затруднительным.

Даже если не все запланированные аппараты будут выведены на НОО, обеспечить безопасные дистанции между ними при такой численности будет невероятно сложно. Согласно одному из исследований, максимально безопасное количество спутников на НОО, при условии сохранения дистанции в 50 км между ними, составляет всего 175 000.

Решение, которое предлагают авторы, — это «Открытая и совместная устойчивая мега-группировка» (Open and Shared Sustainable Mega-Constellation, OSSMC). Она стандартизирует спутники, сделав их взаимозаменяемыми и совместимыми. По расчётам учёных, это не только повысит функциональность системы, но и позволит ограничить необходимое количество спутников 50 000 единицами — что существенно ниже безопасного порога для НОО.

Для реализации этой системы предлагается два архитектурных нововведения. Первое — это инфраструктура «Сенсоры+Сеть+ИИ» (SNAI), которая разделяет функции спутника на три ключевых элемента: сенсоры для наблюдения за окружением, сеть для связи с другими аппаратами и искусственный интеллект для обработки данных. Такая гибкость позволяет спутнику стать узлом в крупной сети, взаимозаменяемым с другими.

Второе нововведение — парадигма «Облако-Пул-Терминал». В этой модели каждый спутник действует как узел в облаке, а его вычислительные ресурсы, когда они не используются, поступают в общий «пул», доступный пользователям на Земле через «терминалы». Эта терминология знакома IT-специалистам, так как повторяет принципы современных облачных систем. Разве что название, возможно, стоит поменять — ведь эта система будет работать над облаками.

Авторы подкрепляют свою идею расчётами: их архитектура значительно снижает «Индекс орбитального воздействия» и вероятность столкновений на двузначные проценты. Экономическая эффективность системы, по их оценкам, возрастает на 19,15%, при этом точность позиционирования (Geometric Dilution of Precision) увеличивается на 51,07%.

Немного смущают метрики «успешности выполнения задач», которая, по их данным, выросла с 26% до 45%, и «частота сбоев», снизившаяся с 51% до 1%. Важно отметить, что исходные цифры были получены в ходе их собственных «полунатурных экспериментов» и не отражают реальные показатели ныне существующих группировок.

Таким образом, технически и экономически предложение выглядит крайне убедительно. Оно решает ключевые проблемы засорения орбиты и избыточности ресурсов, предлагая элегантную, эффективную и, что немаловажно, более безопасную модель освоения околоземного пространства. В идеальном мире это был бы бесспорный путь развития.

Однако на пути у этой утопии стоит одна, но непреодолимая на сегодня сила — геополитика. США и их союзники, контролирующие текущее поколение мега-группировок, уже ввели запреты на телекоммуникационное оборудование китайских производителей, таких как Huawei, ссылаясь на соображения безопасности. Учитывая ключевую роль, которую Starlink сыграл в российско-украинском конфликте, вероятность того, что мир объединится для создания общей инфраструктуры, потенциально выгодной для геополитических оппонентов, стремится к нулю.

Вместо единого «орбитального облака» мы, скорее всего, станем свидетелями формирования нескольких замкнутых и конкурирующих экосистем, разделённых по политическому и технологическому признаку. Инициатива Китая, тем не менее, указывает на возможное будущее. Если глобальная обстановка когда-либо сместится в сторону большей кооперации, а проблема космического мусора станет настолько острой, что перевесит земные распри, предложенная модель может стать тем ориентиром, к которому мы будем стремиться. Но ждать этого, увы, придётся очень долго.

В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Поделитесь:

Оставьте Комментарий